日本のホメオパシーの草分けであり、第一人者であるハーネマンアカデミー学長の永松昌泰さんにお話を伺っています。

前回の記事はこちらから→薄めれば薄めるほど効果が強くなる【ホメオパシーに興味を持ったきっかけ】

ホメオパシーは非常に哲学的と言われますが、哲学から始まったわけではありません。

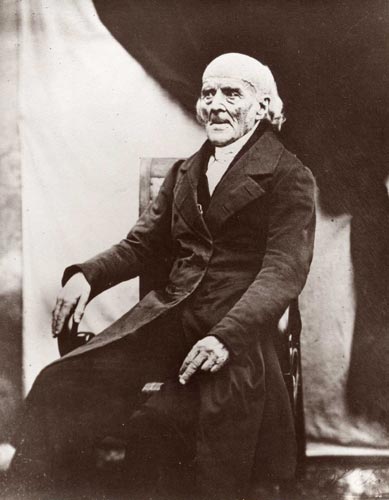

創始者ハーネマンは、何より空理空論を嫌った人で、ホメオパシーは実証のみに基づいています。そしてホメオパシーの哲学とは、実証の結果に基づいた自然法なのです。

ホメオパシーの始まりは、創始者のハーネマンがマラリアではない時にマラリアの特効薬のキナをとってみたら、悪寒、発熱、衰弱、というマラリアそっくりの症状がでたことです。

その実験を何回繰り返しても同じ結果が出たのです。

それで非常に興味をもって、ここには必ず何かがあると思い、当時特効薬と言われたものを健康な時に摂ってみたら、その特効薬が治すという病気にとてもよく似た症状が起きることがわかってきた。

ちょっと不思議な感じするかも知れませんが、日本でも昔から眼がショボショボ、鼻がムズムズする時にはネギを巻いたり、喉が痛い時にはしょうが汁を飲む、というおばあちゃんの智慧が伝わっています。

ネギは分かりますよね。玉ねぎを切ると目がショボショボしたり鼻がムズムズします。でもそういう時にネギを何らか摂ると、すっきりします。

しょうが汁も何でもない時に飲むと喉がヒリヒリしますが、喉がヒリヒリしている時にショウガ汁を飲むとすっきりします。

つまり、何かを本当に解決できるのはそもそもそれを引き起こしたものによっておさめられる。

例えば道を歩いていて私が何かにつまづいて誰かに強くぶつかったとします。そうするとその状態を解決できる、おさめられるのは私が謝るしかないですよね。

まあそれで本当に相手が納得してくれるかは別として、一緒に歩いている人がいくら謝っても解決できません。

知らん顔をしているよりも一緒に謝ってくれた方が良いかもしれませんが、それで解決できるわけではありません。

そもそもその状態を作り出した本当の原因によっておさめる。

ホメオパシーの場合は、それに最も良く似た状態を作りだせるもの、それが似たものということなんです。

似たものが似たものを治すということは、その状態に最も似た状態を引き起こせるものがそれをおさめることができる。

そして、似たものとは何かと言うと、実は自分の似姿なんです。人は今自分がどんな状態なのかというのは、わからないし、気づかないんです。

自分のことほど分からないし、気づけない。

本当に気づいたら、そのままではいられないから。

例えば私が立っていて、ある状態に対応しようとして次第に体が傾くとするでしょう?

その状態が終わったら、それに対応する必要がないから元に戻る。そのような復元力を自分は持っているんです。

ーーーホメオスタシスですか?

その通りですね。ホメオスタシスは恒常性。親分は自己治癒力で、その中に含まれる力です。

その状態、つまり体が傾かざるを得ない理由が既に無くなっているのに、その状態があたかもまだ続いているかのように適応したままで元に戻らない。

例えば何かとても嫌なことがあったとき、その後でフラッシュバックしてきますよね?

既にその状態が起こってないのにも関わらず、まるでまたそれが起こるかのように不安になって身構えてしまう。

今それが起こっていないのに、まるで起こるかのような反応をし続けるものになってしまうんです。それをホメオパシーではDelusion(妄想)と呼びます。

適応し続けて実際には傾いたまま、仮のバランスをとり続けてしまっているのに自分ではわからないんです。

もしそこに鏡があるとするならば、自分はまっすぐ立っているつもりなのに本当は傾いていることに気づかざるをえない。

あれ~っということになります。これが私? 私の現実の姿なの? という気づきが生まれて、それならば、ちゃんと本来の姿に戻らなければと、内的促しによって強い復元力が生まれてくるのです。

ホメオパシーのレメディーは、その気づくように似たものが提示されるということです。

無意識の深いところにそのレメディーが提示される、「あなたはこうなっていますよ」と。

ーーー簡単に言うとレメディーが鏡の役割ということになりますか?

その通りですね。ある種の鏡のようなもの、気づきやすくするものです。気づくとそのままではいられなくなる。

なぜなら誰もそんなつもりではない。自分では普通に真っ直ぐ立っているつもりなんです。

【関連記事】

薄めれば薄めるほど効果が強くなる【ホメオパシーに興味を持ったきっかけ】

永松昌泰

1958年生まれ。山口県出身。ハーネマンアカデミー学長。

慶應義塾大学工学部卒業後、コロンビア大学、パリ大学で哲学、文学、物理学専攻。家業の鉄鋼業を経営するうち、金属の変容・変態と人間の変容との類似に気づく。

英国にわたり、 ホメオパシーと出会う。1997年、ハーネマンアカデミー設立。日本ホメオパシー振興会主宰。

ハーネマンアカデミーのサイトはこちらから→ハーネマンアカデミー・オブ・ホメオパシー

著書に「ホメオパシー入門」(春秋社)、『花粉症とホメオパシー』 訳書に「ホメオパシー医学哲学講義

」(タイラー・ケント)、「ホメオパシーの哲学 病の声を聴く(ジュリアン・カーライオン)他などがある。

養生ラボ編集部です。インタビュー取材、連載コラム編集など。