構成/編集部 イラスト/岸田真理子

出典/季刊書籍『自然栽培』

地球は、微生物からなる「集合体」。

水のあるところ、土のあるところはもちろん 私たちの身のまわりや、体のなかも微生物で満ちている。

微生物とは、細菌、菌類、アメーバなどの原生動物、ウイルス(*)も含めた、顕微鏡でしか見ることができない生物の総称だ。

私たちの体内に宿る「菌」の数は100兆個とも、1000兆個ともいわれ、体を構成する細胞の数 37兆個よりもはるかに多い。

そしていま、私たちの体で、菌たちが、急速にその多様性を減少させはじめている。

いったいなにが起きているのか、菌たちとどのようにつき合っていったらいいのか、『抗生物質と人間』の著者であり、『失われてゆく、我々の内なる細菌』の翻訳者でもある長崎大学熱帯医学研究所教授、山本太郎さんが語る。

(*)ウイルスは、他の生物の細胞を利用して自己を複製させることのできる微小な構造体で、厳密には微生物ではない。

自分のなかに、100兆を超える微生物が宿っていると聞いたら、どう思うでしょう。

ヒトは、約37兆個の細胞からできていることがわかっていますが、実は細胞の何倍もの微生物と共生していることで私たちの体は成り立っているのです。

微生物とは主に菌ですが、これらの菌がいなくなったら私たちは生きていけません。

1割くらいはいなくなっても生きていけるかもしれませんが、ある域値を超えていなくなったら、かなりまずい状態になると思います。

私たちが生命活動を維持していくために、菌をはじめとする微生物が重要な役割を担っているという事実が、近年になって少しずつ認識されるようになってきました。

一緒にいるのが当たり前すぎて、その重要性を考えてこなかったと言えます。

それどころか、菌を「病原菌」「バイ菌」とみなして、やっつけるほうを優先してきました。

子宮のなかは無菌状態。初めて菌と出会う場は?

そもそも私たちはどのようにして菌と出会うのでしょうか。

体内で、最も多くの微生物がいる場所は腸のなかです。

女性の場合、腸の隣りに子宮がありますが、子宮のなかは基本的に無菌です。

生命を授かり子宮内で成長していく過程では、胎児も無菌状態で発育します。

子宮が破水して、胎児が産道を下りてくるときに初めて菌と接触します。

細菌ワールドとの出会いです。

最初に出会う菌は、お母さんの産道にいる菌です。

それが帝王切開の場合は、いきなり外界にある菌と出会うことになります。

そのあと、お乳を飲んだり、離乳食を食べたり、生育過程で出会うさまざまな菌を共有することによって時間が経つにつれて、差異はなくなっていきますが、それでも、産道を通る場合と帝王切開の場合とでは、最初に出会う菌が異なるということに違いありません。

体内にいる「常在菌」はすべて外からやってきた。

生まれてからだいたい3歳くらいまでのあいだに、体内に、必要とされる基本的な菌やその近縁種が取り込まれます。

それらの菌は、皮膚、口腔、鼻腔、耳腔、食道、胃、腸などを棲家(すみか)にする「常在菌」(じょうざいきん)として、生涯を私たちとともにします。

とくに、腸内にいるさまざまな常在菌の集合体は「腸内細菌叢(さいきんそう)=腸内フローラ」と呼ばれて知られるようになりました。

ただ、現在では、常在菌の集合体は「マイクロバイオータ」と呼ぶほうが正しく、また、常在菌の集合体が、宿主であるヒトと関わりながら行う生命活動全については「マイクロバイオーム」という言い方をするようになっています。

マイクロバイオームについては、まだわかっていないことのほうが多いのですが、確かなことは、菌それぞれが生命だということ。

呼吸し、移動し、食物を摂取し、老廃物を排泄し、敵を防御し、自らを複製していきます。

まったく無菌の状態で生まれた私たちが、いつの間にか肉眼では見えない100兆を超える菌と共生している。

しかも、自ら生み出したものはなにひとつなく、すべて外から取り込んだものなのです。

実に驚くべきことだと思いませんか?

これはヒトに限ったことではなく、ネズミからゾウのような哺乳類、トカゲやヘビなどの爬虫類、サメ、ヒトデにいたるまで、あらゆる生きものにそれぞれのマイクロバイオームが存在しているのです。

言い換えれば、ヒトも、そのほかの生きものも、外からやってきた菌をはじめとする微生物たちが棲み着いてくれるから、生きていくことができるのです。

私たちは微生物にとっての宿主ですが、お互いに生きていくための共生関係にあるため、実際にはどちらが〝主〟ということもないのかもしれません。

常在菌に限らず、日々のなかで周囲に生息するあらゆる微生物を取り込みながら、協調と競争、攻防を繰り返しているのが私たちなのです。

しかも、これらの微生物たちはバラバラにはたらいているのではなくて、ある種のネットワークを築いていると考えられています。

細菌やウイルスがお互いに関係し合い、宿主ともコミュニケーションをとっている。

私たちは、これまで〝私〟というものを独立した個別の存在と考えてきました。

しかし、〝私〟は〝個〟ではなく、生まれて間もなく私たちの外からやってくる〝微生物の集合体〟として構成されていくのです。

そう考えると、いったいどこからどこまでが〝私〟なのか、その境界が曖昧になってくる気がしませんか?

古代から共生してきたピロリ菌は〝悪者〟だから根絶?

先述したように、いままでの医学は、悪いものを見つけて消滅させることが優先されてきました。

過去、医学では1800年代、つまり細菌学者のパスツールやコッホ(*)の時代からずっとそうでしたし、それはいまも変わりません。

たとえば、ガンが見つかればそれを取る、消滅させるのが医学です。

これはある側面では間違っていません。

しかし、物事には常に別の側面があることも事実です。

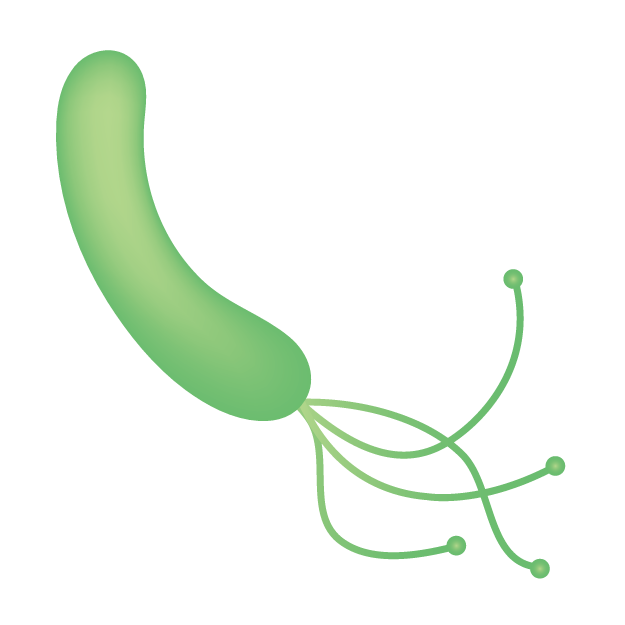

ピロリ菌という菌があります。

正式名はヘリコバクター・ピロリで、発見されたのは1979年でした。

この菌は主にヒトに寄生し、胃壁の厚い粘液層に棲む常在菌として、古代から私たちと「共生」してきたことがわかっています。

胃のなかは胃酸による強酸性状態のため、通常の菌は生き続けることができないと考えられてきました。

しかし、ピロリ菌は酵素によってアンモニアをつくり、自分の周囲を中和させて身を守り生存します。

このピロリ菌は私たちと共生する一方で、アンモニアや毒素を発生し、胃の粘膜を傷つけて炎症を起こすことが明らかになっています。

慢性胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、さらには胃ガンとの因果関係が発表され、1994年にはWHOがピロリ菌を「第1級発ガン性微生物」に指定しました。

〝悪者〟のレッテルを貼られたピロリ菌は、いまや除菌することが当たり前となっているのです。

(*)ルイ・パスツール(1822〜1895)はフランスの生化学者・細菌学者。ロベルト・コッホ(1843〜1910)はドイツの医師・細菌学者。

いなくなってみてわかる菌の両面性

ところが近年になって、このピロリ菌にもある種の役割があることが、アメリカやドイツの研究グループの調査でわかってきました。

まず、ピロリ菌が起こす「炎症」が問題にされてきたわけですが、この「炎症」が必ずしも悪いことではないということなのです。

炎症が胃のホルモンに影響を与えて、胃酸の調整が行われていること。

また、炎症が胃壁を厚くすることによって、年をとるにつれて胃酸の量が減っていき胃潰瘍になる可能性も減るということが挙げられます。

しかし、子ども時代にピロリ菌を取り込めなかった人、抗生物質によってピロリ菌を根絶した人は、年齢を経ても胃酸の量が減ることはなく、これが食道に逆流して、胃食道逆流症(*)を引き起こす可能性があるのです。

このほかにも、ピロリ菌が免疫細胞にはたらきかけ、喘息やアレルギー反応にも抑制的、または予防的にはたらくという研究結果もあり、これらは一つの菌が両面性、もしくは多面性をもつという、わかりやすい例と言えるかもしれません。

ちなみに、ピロリ菌はいまやすべての人がもっている菌ではありません。アフリカやアジア、ラテンアメリカではほとんどの人がもっていますが、先進国では減っています。

アメリカでは、20世紀初頭に生まれた人の多くがピロリ菌の保菌者でしたが、1995年以降に生まれた人ではその割合が6%を下回っています。

日本では約半数の人が保菌者ですが、50歳以上ではその割合は80%と高く、10〜20代では20%にまで下がっているという調査もあります。

ピロリ菌といっても、強い毒性をもつものも含め多様な種類があるのですが、この種類も減少傾向にあります。

古代からヒトと共生してきたピロリ菌は、ここ数十年のあいだに除菌の対象となり、絶滅に追いやられていると言っても過言ではありません。

(*)胃食道逆流症は、胃酸を多く含む胃の内容物が食道内に逆流して起こる病態。症状などにより、逆流性食道炎と非びらん性胃食道逆流症に分けられる。

続きはこちらから☟

自然栽培VOL.15 あなたも地球も「菌」でできているよね。

自然栽培Vol.15より許可をいただき一部転載させていただいています。

自然栽培の定期購読はこちらから⇒ 農からはじまる地球ルネサンス 自然栽培

*季刊書籍『自然栽培vol.15 あなたも、地球も「菌」でできているよね。』(東邦出版)は、全国の書店で絶賛発売中!

【関連記事】

海外ではスーパーにオーガニックは当たり前【遅れをとる日本のオーガニック】

農業と福祉が連携し地域の課題を解決【全国にひろがる「農福連携」】

養生ラボ編集部です。インタビュー取材、連載コラム編集など。