文/小野 民 取材・撮影/編集部 出典/季刊書籍『自然栽培』

自然界で起きているさまざまな不思議は、命の糧を得るための「栽培」に、どう関わっているのか。各分野の研究者に取材する。

米づくりの常識とされてきたやり方に、さまざまな方面から待ったがかかるようになってきた。

「無施肥・無農薬栽培」研究の最先端をいくのは農家だ

環境汚染などの理由はもとより、米づくりそのものの価値を見直し、田んぼの機能を科学的に捉える視点からの声も、年々高まりを見せている。

今回お話をうかがう、山形大学名誉教授であり農学博士の粕渕辰昭さんも、無施肥・無農薬の田んぼを研究している。

条件の悪い場所でも平均反収は7俵を誇り、なによりおいしい米が穫れるという。自然の摂理に合った稲作と田んぼのすがたを知れば、新しい農業のかたちを探りたくなるはずだ。

光合成細菌が生物多様な田んぼを育む

──粕渕先生は、田んぼの土の機能を研究されてきたと聞いています。

粕渕辰昭(以下、粕渕) 健全な田んぼの水中は、地球で一番酸素濃度が高い場所、というのが、ぼくの考えです。

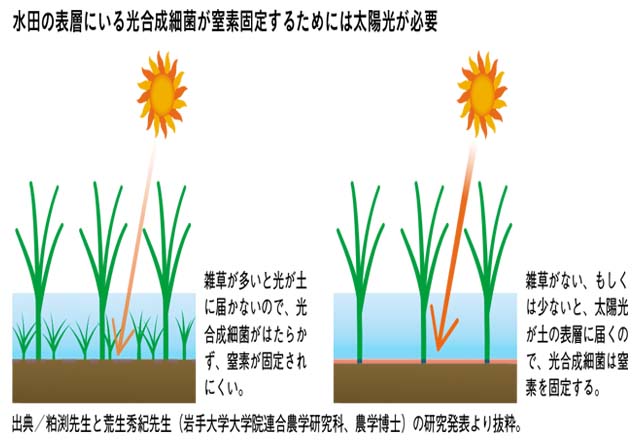

田んぼの土の表面に光合成をしている菌がいて、彼らがものすごく酸素を出すんです。だから田んぼにはたくさんの生物が生きられる。

かつて田んぼの水の酸素濃度を測定していたことがあったのですが、あるとき突然、酸素がほとんどない状態になったんです。

変だと思って田んぼを見たら、前日に除草剤がまかれていた。その殺菌効果で、表面にいる光合成細菌が死滅したんです。

──田んぼが、酸欠状態になるということですよね。

粕渕 そうです。何日かすると機能は復活しますが、たとえ一日でも酸素のない状態が続けば、水中で酸素呼吸している生物はみんな死んでしまう。

それだけじゃなくて、光合成細菌は、稲の生育に不可欠な窒素を〝固定する〟役割も担っています。

科学で明らかになったことはいっぱいありますが、万能ではない。

土壌に関しても、物理、化学、生物それぞれの研究はあるけれど、トータルで「結局、田んぼってなに?」と聞かれても、誰も答えられない。

お米を「自然栽培」にしたらどうなるんだ、たくさん穫る方法があるのかと聞かれても、なかなか答えは見つからない。

じゃあ、誰が見つけるのかといえば、ぼくは専門的な研究者じゃなくて、農家だと思います。

農家が、自分が稲になったつもりでよく観察し、学習し、仮説にもとづいてやってみる。自ら組織や学会のようなものをつくり、情報交換をしていくのがいいと思います。

──協同での実践的な研究ですね。

粕渕 どんな分野にもいえることです。たとえば草に対する知識だって、農薬の会社に行けば、やっつけ方ばかりの話になってしまう。

「稲にとって草ってなんなんだ」という本源的な質問をする人は、雑草学を研究している人のなかにもなかなかいない。

でも、実際に米づくりをしてみれば、数パーセント程度の草が生えていても邪魔にはならない。

調査の結果、草が多少生えていようとも、稲の収穫量には変わりなかった。

江戸時代に書かれた農書によると、「雑草といわれる草は、もともとそこにいたのだから、実は田んぼの主人だ」と書かれている。

ということは、稲は客。客が、除草剤を使って主人を全滅させていいのか、という素朴な問いが生まれます。

「この程度にしてくれよ。俺も命があるんだから」と草が言うでしょう。折り合いをつけるのが大事です。

──昔は、そういう考えのもとに稲作が行われていた。

粕渕 そう。結局、ぼくらの研究の結論のひとつでもあるのですが、〝土を攪拌する〟ことが、機械や手で行う除草作業の〝本来の目的〟だったんです。

その副作用として、草がおさえられる。

だけど、草さえ取ればいい、と除草剤をまけば、酸欠状態になって水田に生きるものが死に絶える。

窒素も固定できないので収穫量が落ちる。

だから肥料が必要になり、肥料をたくさん入れることで病気や虫の被害が出る。農薬をまく……という悪循環。

それがいまの農業です。

「農薬」は誤訳 田んぼの治療はできない

粕渕 農薬って英語でなんていうか知っていますか?「AgriculturalChemical」で、直訳すれば「農業化学資材」。

誰がそれを「農薬」って翻訳したのか……

──「薬」じゃないんですね。

粕渕 日本語訳を鵜呑みにして、「薬だから効く」と思っている。除草剤は「Herbicide」。サイド(-cide)っていうのは「殺す」ですよ、「除草」じゃなく「殺草」剤。

こうしたものをまくこと自体が水田だけでなくそのまわりにも悪影響を及ぼす可能性があって、それが川や海にも流れ出して漁業にも影響する。

わかっているけどやめられない状況もあるでしょう。でも、ぼくは、それは駄目だと思いますね。

稲作の研究は、施肥と防除偏重できました。なぜ、無施肥でたくさんお米が穫れる技術を開発する方向に進まなかったのか、すごく疑問です。

とはいえ、いくら昔がよかったといっても、江戸時代の農業には、当然戻れません。とすれば、無施肥・無農薬でたくさん穫る方法を、本気で追求していくべきです。

自然栽培でお米はもっと穫れると思うし、ぼくもそのための研究をしています。

わかってきたこともあります。ただ、お米を高く売ってラクしたい人には教えたくない。

──なぜですか?

粕渕 なんていうか、自然栽培には別の意味があるんじゃないかな。自然栽培をしている人は、生き生きしてる。

理由は、やり方が自然の摂理に合ってるからだと思うんです。こういう言い方は正しいかどうか分からないけれども、〝天の道に沿っている〟。

だから自然栽培の田んぼでは、そこにいる生きものも、作業する人も、その米を食べる人も元気になる。

本当にみんなから喜ばれるおいしいお米を、できればたくさん穫りたい、という人になら、ぼくはなんでも話そうと思います。

──そんな農家が増えるといいです。

粕渕 ヒトの病気の原因の一つが肥料や農薬の使用過多にあるのではないかといわれるようになってきた。

そして、組織や企業の利益追求のせいで、農家は借金を抱えてやらざるを得ない。また上手に借金ができるしくみをつくってしまった。

一方で、田んぼやお金をたくさんはもっていないけれど、気持ちに余裕をもって生きている人が出てきている。

自分の仕事に責任と誇りをもち、できた米を喜んでくれる人たちがたくさんいるのを励みにしている。

だんだん世の中が変わってきている気はしますよ。

トータルで稲を見て田んぼと人間の共生を探る

──先生の研究は、今後どのように展開していきますか。

粕渕 無施肥・無農薬で、中耕除草(土を撹拌する)を中心に据えて、米がたくさん穫れる技術を確立したい。ぼくはもう72歳なので、そこまでですね。

無施肥・無農薬で多収できる例が出てきたら、それに向かっていままでとは全然違った研究が必要になります。

たとえば、品種、管理法、中耕除草の回数や間隔、田んぼの形まで、いろんなことを考える必要がある。

肥料をまく機械もいらないし、不耕起(*)のほうがいいのかもしれない。すると農業機械のつくり方も変わってくるはずです。

(*)不耕起栽培…農地を耕さずに作物を栽培する方法。耕すことは土壌破壊と捉えるなかで生まれた手法。

苗のつくり方も、既存のものとはまったく違うやり方が見えてくる。

──新しい分野といっていいですね。

粕渕 はい。それに対して、強い抵抗も出てくるでしょう。だからこそ、「こんなに穫れますよ」ということをまず実証したい。

少なくとも、10俵くらいは十分いけるんじゃないかと思っています。ぼくも、10年実験してきて部分的には去年12俵とれたところもありましたし、多収は夢じゃない。

ぼくらの田んぼは山形大学の農場のなかで土が浅く下が砂で、条件はよくないのですが、今年も平均すると7俵くらいは収穫できました。

しかもおいしいお米が穫れる。

──おいしいことは大事ですね。

粕渕 そう思います。多収を目指すだけでなく、いろんな側面から米づくりを考えていけたらいいですね。

トータルで稲を見ていく、木村秋則さんも言っている「よく見る」、つまり観察が大事。ぼくたちは「自然共生」「共生農法」という言葉を使います。

水田は人為的な、共生型の生態系の場。そこには人の「技」が必要です。

──ますます研究が難しそうです。

粕渕 だからこそ農家自身の手による発表の場が必要です。

農家が「うちのところはこうだった」「あそこはこうだった」「本来の田んぼはこういうものだったんだ」などなど情報を交換し合い、明らかにしていくしかないのです。

あるいは、インターネット上にオープンな場をつくって交流するのもいいでしょう。

──古くて新しい技術の交流ですね。

粕渕 そういえば、江戸時代は里山の面積と田んぼの面積が同じくらいで、うまく循環していたんですよ。

でも、その当時より、現代のほうが有利な点もあります。いまは、稲藁をコンバインで田んぼにばらまくことができますが、これは田んぼにとってとてもよいのです。

光合成細菌をはじめとする生きもののエサとして、すごく役に立つ。たくさん穫れる品種もできているし、いい機械もありますしね。

考えるとわくわくします。

ぼくは今年、日本一おいしいお米のコンテストに出品したんですよ。どうなるでしょうか。楽しみにしているところです。

続きはこちらから☟

自然栽培 Vol.9

自然栽培Vol.9より許可をいただき転載させていただいています。

自然栽培の定期購読はこちらから⇒ 農からはじまる地球ルネサンス 自然栽培

【関連記事】