自然栽培の美味しくて安全なイチゴを安定供給する自然栽培農家・野中慎吾さんによる連載コラムです。

うどんこ病

毎年必ず勝てるかと言われると勝てると言いきれなくなるのがこのうどんこ病です。

自然栽培のように病原菌のエサになる窒素肥料を与えないやり方でも出てしまいます。

(今年はうどんこ病を出さずに春の収穫ができてます)

今年は出さない管理をやりきれましたが、昨年はうどんこ病に負けました。

イチゴのうどんこ病は人で言えば風邪みたいなものでこれでイチゴ株が枯れてしまうということはありません。

他の病気のほうが枯れてしまうので致命傷ですが、そういった枯れてしまうような病気は無肥料の自然栽培をやることで激減させることができます。

うどんこ病はただ無肥料にするだけでは抑えれません。

表面にうどんこ病が出ています。

これでイチゴは商品価値をなくしますので栽培者としては枯れているのと同じことになります。

空気感染してしまう「うどんこ病」

この病気は空気感染してしまうので広がりやすく、どんな栽培方法をやっている人もうどんこ病にはかなり神経を使っています。

イチゴの一般栽培ではこの病気を農薬だけでは止められないので毎晩ハウス内で硫黄の燻煙を炊いてハウス内を殺菌します。

それくらいやっても出てしまうのでうどんこ病が出たら、他にうつる前にイチゴを株ごと引っこ抜いて処分します。

この病気は空気感染するので、小さくて見えない胞子が飛び回ってうつっていきます。

少しでも出てきたらすぐ対処しないとあっという間にハウス中に広がります。

自然栽培の場合は農薬などの殺菌剤は使わないので出た場合は酢液で殺菌します。

うどんこ病が少し出たくらいのことなら酢で対処できます。

でも対処法だけではこの病気には勝てません。

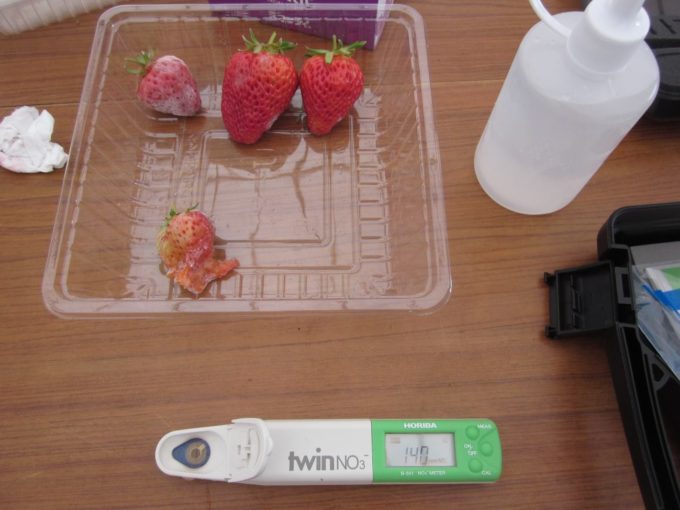

(左 うどんこ病にかかったイチゴ 右 正常なイチゴ)

うどんこ病が出始めてたときにイチゴの硝酸態窒素はどうなっているか気になって測ったことがありました。

このときうどんこ病にかかったイチゴの硝酸態窒素は140ppmでした。

値は低いのに病気にかかっています。

病気にかかっていない実は写真がなくて申し訳ないのですが、70~80ppmでした。

この日は複数のイチゴを測りましたが、全部こういう差が出ました。

これが病気になるかならないかの差だったらシビアすぎて硝酸態窒素を下げる方法では防ぎようがないです。

硝酸態窒素は日によって上がったり下がったりします。

曇りや水やりで100ppmくらいは無肥料下でも動きます。

3週間くらいしてうどんこ病の被害が大きくなってからもう一度測ったときはこういう差が出ませんでした。

70ppmでもかかっていました。

3週間の間にずっと70ppmでいたわけではないのだろうと推測できます。

かかり始めだったから見れた差だったかもしれません。

うどんこ病の胞子が増えて、イチゴが何度も攻撃されればハウス内のうどんこ病が多いからかかるという数の勝負で負ける状態になります。

進行していくとポツポツ出てたのが、真っ白なイチゴにされてしまい、更に広がると葉に出てしまいます。

葉が反り返っているところはうどんこ病にやられています。

もうここまできたらそのシーズンのイチゴはあきらめるしかないです。

同じハウス内は当然全てうどんこ病にやられますが、離れたハウスもうどんこ病にやられてしまいます。

原因はうどんこ病が出たハウスで収穫作業をしてうどんこ病の胞子を衣服につけたまま次のハウスへと入っていくので全棟やられます。

空気感染は恐ろしいです。

昨年は苗とり用の畑までうつってしまってうどんこ病まみれの苗場となりました。

でも、ここからのうどんこ病は放っておけばいいです。

うどんこ病は梅雨明けの暑さに耐えられないので消えます。

6月にはまだ葉が反っているところは少しいるのかもしれないですが、新しい葉にはもううつらなくなっています。

葉の赤いところはうどんこ病にやられた跡です。

30℃以上の気温の中ではうどんこ病は活動できなくなってうどんこ病は消えていき跡だけが残り、新しい葉はきれいな状態です。

これがイチゴのうどんこ病を防ぐ方法に繋がります。

イチゴ収穫期にうどんこ病は致命的な害となります。

この時期にハウス内の温度を30℃近くに上げておけば夏のうどんこ病が出ない環境と同じ環境となり、硫黄の殺菌剤などの農薬を使わなくてもうどんこ病は防げるのです。

そして風で胞子が運ばれて感染していくのでハウスを片側だけ開けるなどの風が通らないように温度管理すればいいのです。

今年はうどんこ病にかかった苗をあえて定植しました。

(8月には跡だけとなり完全に消えていた)

なんでそんな危ないことするのかと言えばそれしか苗がなかったということもありますが、病気を恐れる栽培でなく、病気とも共存する栽培へと進化させたいからです。

空気感染していくうどんこ病をどれだけ拒絶しても菌というのは見えないだけでどれだけ殺菌しても必ずいるものです。

うどんこ病がいるのは別にかまわないのです。

活動的にならなければいいのです。

肥料を与えず、うどんこ病の嫌う環境を作ればうどんこ病はいても発芽できないのでそれですみます。

(うどんこ病にかかっていた苗で育てても、今年はうどんこ病を抑えきれました)

今年はもう一つうどんこ病対策を新たにやりました。

それはハウスの朝日を遮る竹藪を切り倒したことです。

(右奥に見えるのが自然栽培イチゴハウスです)

農福連携仲間と竹藪を伐採して片付けました。

だんだん大きくなってきてた竹藪が冬場は9時半ごろまで朝日を遮っていました。

このハウスから昨年はうどんこ病が始まっていました。

切ってからは7時半ごろにはハウスに日が差し込むようになりました。

自然を学び理解し気楽に楽しく自然と共存できる無農薬栽培

今年は完璧に防げたのはハウスの外まで環境を整えたからです。

病原菌を殺菌して存在を否定するのではなく、病原菌が活発になる原因をなくして病原菌の存在を認め理解して、共存する環境を作っていくことが自然栽培の考え方です。

それをしないと無農薬栽培は防除手段が手薄な状態なので病害虫におびえながら栽培するしかなくなります。

自然界の仕組みがわからず無農薬栽培をすると自然という未知のものにおびえるしかなく、栽培者の精神状態は緊張感が高まりすぎていい状態とは言えないです。

もっと自然を学び理解し気楽に楽しく自然と共存できる無農薬栽培を自然栽培をベースに確立したいです。

【関連記事】

自然栽培の無肥料無農薬は入口にすぎない【田んぼの雑草コナギ編】

無農薬の世界の未来は明るい【無農薬、無肥料をテーマにした勉強会】

農業生産法人「みどりの里」(愛知県豊田市)農場生産責任者 野中慎吾

障害者を農業の担い手として重視する「農福連携」にも力を入れている

ブログはこちらから⇒農業生産法人みどりの里ブログ

購入できるお店はこちらからどうぞ(文字をクリックしてもらえばサイトに飛びます)

愛知県の方はこちらから☟

スーパーやまのぶ

野菜のレストランほがらか

るるビオマルシェ

合同会社つむぎて

むもん市

東京、関東方面の方はこちらから☟

自然栽培の仲間たち

自然栽培いちごが本になりました!こちらからどうぞ☟

養生ラボ編集部です。インタビュー取材、連載コラム編集など。